「コーヒーの歴史」のページでもご紹介していますが、コーヒーを初めて飲み始めたアラビアの地では、コーヒーは「薬」として飲用されていまいた。また、エチオピアの修道院では、僧侶の眠気覚ましとして飲用されています。コーヒーが体に良い効果を及ぼすことを、昔の人は経験則で知っていたのですね。現在では研究が進み、コーヒーに含まれる成分の種類についても明らかになっています。ここでは、その成分のいくつかについてご紹介しましょう。

コーヒー大事典

コーヒーと健康

コーヒーにはさまざまな成分が含まれています。

よく知られているのはカフェインで、古くから眠気覚ましとして親しまれてきました。

現在ではコーヒーの成分研究も進み、健康との関係も明らかになっています。

ここでは、コーヒーに含まれる成分と健康について見ていきましょう。

コーヒーの成分

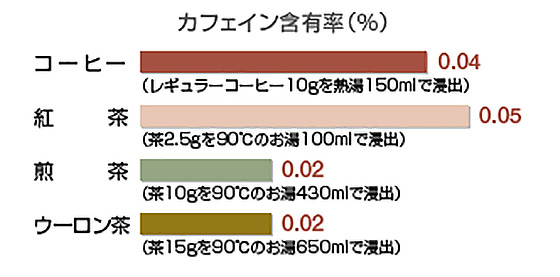

コーヒーの最も特徴的な成分として知られ、日本茶や紅茶にも含まれている成分。アルカロイドという化合物の仲間です。

眠気冷ましなどの興奮作用、尿の排出を促す利尿作用などの効果が知られています。

科学技術庁資源調査会/四訂日本食品標準成分表より

コーヒーは、日本で、明治のころまで薬として用いられてきましたが、その後大衆化すると、その薬効成分はあまり注目されなくなりました。

しかし、最近、特にその成分がふたたび注目を集め、世界中の機関で研究されるようになりました。カフェインは、「集中力をアップし、計算能力を高める」「運動能力を向上させる」という研究結果が出ています。

また、「自律神経の働きを高める」ので、コーヒーを飲むと体脂肪の燃焼が促進するのではないかと、そのダイエット効果に期待が寄せられています。

コーヒーには、クロロゲン酸などのポリフェノールが豊富に含まれています。コーヒーの褐色や苦味、香りのもととなっています。

ポリフェノールは植物が作り出す抗酸化物質で、赤ワインのアントシアニン、お茶のカテキン、ココアのカカオポリフェノールなどは皆ポリフェノールの仲間。その他野菜や果物にも多く含まれ、その数は5000種類以上にも及びます。

コーヒー1杯<約140cc>には約280mgのポリフェノールが含まれ、これは赤ワインと同程度、お茶の約2倍にあたります。

現在、コーヒーを飲むと、がんや糖尿病、動脈硬化などの予防に有効であるという研究成果が相次いで報告されています。それにはポリフェノールが関係しているのではないかと言われ、とても注目を集めています。

※抗酸化物質とは、人間の細胞が酸化して老化や生活習慣病につながるのを予防してくれる最近注目の物質です。

AGF®には、コーヒーに含まれる健康成分の研究などを行う独自の研究所があります。そこで、今まで使われていなかったドリップした後のコーヒーの中に、整腸作用などさまざまな健康機能を持ったオリゴ糖「コーヒー豆マンノオリゴ糖<コーヒーオリゴ糖>」があることをつきとめました。

2004年11月には整腸機能を訴求した特定保健用食品の表示許可を取得。また、整腸効果以外の機能についても研究を続け、「コーヒーオリゴ糖」には体脂肪低減の効果もあることを解明しました。2006年9月27日には、“体脂肪が気になる方に適したコーヒー飲料”の特定保健用食品の表示許可を「ブレンディ®」リキッドコーヒーで取得しました。特定保健用食品の中で体脂肪に関する表示許可を取得したコーヒー飲料は、AGF®が初めてであり、オリゴ糖としても初めての取得となります。

みなさまの生活をもっともっと豊かにしたい・・・・・・そう願いながら、AGF®は研究を続けます。

コーヒーと健康に関する疑問

Q1

授乳中にコーヒーを飲んでも大丈夫?カフェインは、コーヒーを飲む女性の母乳にも含まれることが知られていますが、母乳中のカフェインは非常に微量です。通常の飲用で乳児に害を及ぼすことはありません。なお、カフェインは妊婦の胎盤を通過することが知られていますが、適量であれば胎児に悪影響を及ばさないという研究結果が多数です。

2008年11月、英国食品基準庁(UK Food Standards Agency)は、種々の食品から摂取されるカフェインの総量の上限を、妊娠している女性の場合は一日200mg(コーヒーなら2-3杯)にするように勧告しました。

なお、参考までに科学技術庁(現 文部科学省)が公表している「五訂日本食品標準成分表」のデータを基に作成した、飲料100ml当りに含まれるカフェイン量の目安を表に掲載します。

| 飲料 | カフェイン量(100ml当り) | 備考 |

|---|---|---|

| レギュラーコーヒー浸出液 | 約 60mg | コーヒー豆の粉末10gを熱湯150mlで浸出 |

| インスタントコーヒー | 約 60mg | インスタントコーヒー粉末2gを熱湯140mlに溶かす |

| 玉露 | 約 160mg | 茶葉10gに60℃の湯60mlを加え2.5分浸出 |

| 煎茶 | 約 20mg | 茶葉10gに90℃の湯430mlを加え1分浸出 |

| 紅茶 | 約 30mg | 茶葉5gに熱湯360mlを加え1.5~4分浸出 |

| ウーロン茶 | 約 20mg | 茶葉15gに90℃の湯650mlを加え0.5分浸出 |

参考:科学技術庁(現 文部科学省)が公表している「五訂日本食品標準成分表」のデータを基に作成した、飲料100ml当りに含まれるカフェイン量の目安を表に掲載しました。

Q2

コーヒーは心臓に悪い?適度なコーヒーの飲用は、心臓病の発症に関連はないと考えられます。心筋梗塞や重篤な不整脈の既往歴を持つ人を対象とした調査でも、カフェインがいかなる心筋の不規則性も起こさないと報告されています。一部にカフェインに過敏な人もいますが、カフェインは心筋症状を悪化させるということはありませんから、コーヒーが心臓に悪いというわけではないのです。

Q3

コーヒーを飲むと血圧が上がる?習慣的にコーヒーを飲んでいる人は、コーヒーを飲んだからといって血圧が上昇することはありません。コーヒーを一定期間飲んでいない人の場合、ほんのわずか(数ミリ)な血圧の上昇が見られますが、これは活発な会話や運動をしたときよりも小さな上昇です。そして、どのような場合でも2~3時間後には元に戻ります。また、コーヒーへの耐性はすぐにできるので、コーヒーを普段から飲んでいる人の血圧が高いということはありません。

Q4

コーヒーには中毒性がある?「中毒」という言葉は、「習慣性」という表現のほうがより正確な場合にも、しばしば用いられます。コーヒーを飲み続けても、カフェインを長期間にわたって増量する(中毒性物質に特有の性質)ことはなく、適度な摂取を保ったり調節することができます。世界保健機関(WHO)が定める分類においても、中毒物には指定されていません。ごく一部の人に、急にコーヒーを止めると軽い頭痛のような弱い離脱症状を経験する人がいますが、このような症状は長引くことはなく数日で消えます。

Q5

夕方以降にコーヒーを飲むと、睡眠の質が悪くなる?コーヒーのカフェインが睡眠の質や、睡眠段階のいずれかに影響を及ぼすという根拠はありません。ただし、一部の人では、就寝前にカフェインを摂ると、弱い興奮作用が出ることもあり、眠りにつくのを妨げられることがあります。敏感な人は、夕方以降にはカフェイン抜きのコーヒーを飲むようにするとよいでしょう。

Q6

運動前のコーヒーで運動能力が向上する?コーヒーに含まれるカフェインは、運動能力を向上させることが知られています。特に中程度から強度の運動についてその効果が表れ、疲労までの運動持続時間が延びることがさまざまな実験で確かめられています。

カフェインがなぜ運動能力を向上させるかについては諸説ありますが、その1つは脂肪組織の分解を促進するからであるといわれています。脂肪が分解され、運動のための直接的なエネルギーとなる糖の状態になるため、運動持続時間を延ばすといわれているのです。

ちなみに国際オリンピック委員会は(IOC)は、2004年1月、カフェインを摂取禁止物質から除外しています。

Q7

コーヒーはダイエットに効果的?太りやすい人は自律神経の働きが弱いと言われているのをご存知ですか?

内臓や血管の働きをコントロールしている自律神経には、「交感神経」と「副交感神経」の2つがありますが、このうち「交感神経」が私たちの体重や体脂肪の量を調整しています。「交感神経」は食欲を抑制し、脳からの指令を脂肪細胞へ伝達して脂肪を消費させる働きを担っています。

コーヒーを飲むと、この自律神経の働きが促進され、脂肪の代謝を高める効果が得られるということがわかってきました。

出典:コーヒーと健康Q&A | COFFEE BREAK | 全日本コーヒー協会

Q8

コーヒーは二日酔いに効くの?二日酔いのときに起る頭痛はアセトアルデヒドと呼ばれる物質が主な原因です。この物質をからだの外に追い出し、脳の血液の循環をよくすれば、やがてつらい頭痛は解消されます。その際、有効なのがコーヒーに含まれるカフェインです。

出典:コーヒーと健康Q&A | COFFEE BREAK | 全日本コーヒー協会

Q9

コーヒーでストレスが解消される?味の素AGF®は、コーヒー摂取によるストレス緩和効果を明らかにしました。2025年5月に開催された第79回日本栄養・食糧学会大会では、20歳~69歳の男女300名を対象に行った研究結果を発表しました。

平常時にはアイスコーヒーでリフレッシュ、ミルク入りコーヒーやエチオピアコーヒーでリラックスする傾向が確認されました。さらに、心理的ストレス負荷後には、ミルク入りやアイスコーヒーの嗜好が高まり、実際に摂取することでストレスが緩和されることが示されました。

今後もAGF®は、飲用シーンごとの感情変化の研究を通じ、「ココロとカラダの健康」に貢献する商品開発を進めていきます。

コーヒーを摂取することでストレスが緩和されることを解明

~コーヒー摂取がストレス緩和に及ぼす影響、嗜好の変化について、日本栄養・食糧学会大会で研究結果を発表~